カーボンニュートラルに向けた住宅の省エネ化が本格化。断熱性能や省エネ設備が注目を集める一方で、「快適な住まいとは何か」を改めて考えるべき時代に突入しました。設計士の三杉さんが語るのは、数値や補助金だけでは測れない住まいの価値。これからの家づくりに必要なバランスとは何かを深掘りします。

省エネ基準の強化がもたらすもの

2025年4月から施行される建築基準法改正により、省エネ基準適合義務化が決定しました。この背景には、2050年カーボンニュートラル実現を目指した日本政府の取り組みがあります。高断熱・高気密住宅の普及を推進する狙いで補助金制度が活用されてきましたが、一方で「数値ありき」の家づくりへの懸念も広がっています。

「補助金基準をクリアすることは重要ですが、それが住まいのすべてではありません」と設計士の三杉さんは語ります。住宅性能の向上が当たり前になる時代に、私たちはどのような住まいを目指すべきなのでしょうか?

断熱性能を測る「UA値」とは?

――まず、断熱性能を測る「UA値」について教えてください。

三杉:UA値は「外皮平均熱貫流率」の略称で、住宅全体の熱が外に逃げる量を示す数値です。この値が小さいほど断熱性能が高い住宅だと言えます。

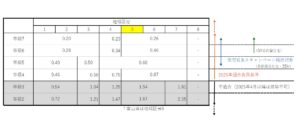

国土交通省HP「住宅性能表示制度における省エネ性能に係る上位等級の創設」より

例えば、住宅の壁、屋根、床、窓などを構成する断熱材の種類や厚さ、窓の性能などが影響します。また、同じ断熱仕様でも、住宅の広さや間取りによってUA値が変わることは意外と知られていません。

――UA値が重要視される背景には何があるのでしょうか?

三杉:国の省エネ政策が大きく影響しています。住宅の断熱性能を向上させることで冷暖房の効率を高め、CO₂排出量を削減しようという取り組みです。京都議定書やパリ協定などの国際的な目標を達成するため、日本では補助金制度を活用し、住宅性能の向上を促しています。

UA値だけを追い求めることの葛藤

――UA値を高めることに熱心な設計士も多いですが、その点についてどのようにお考えですか?

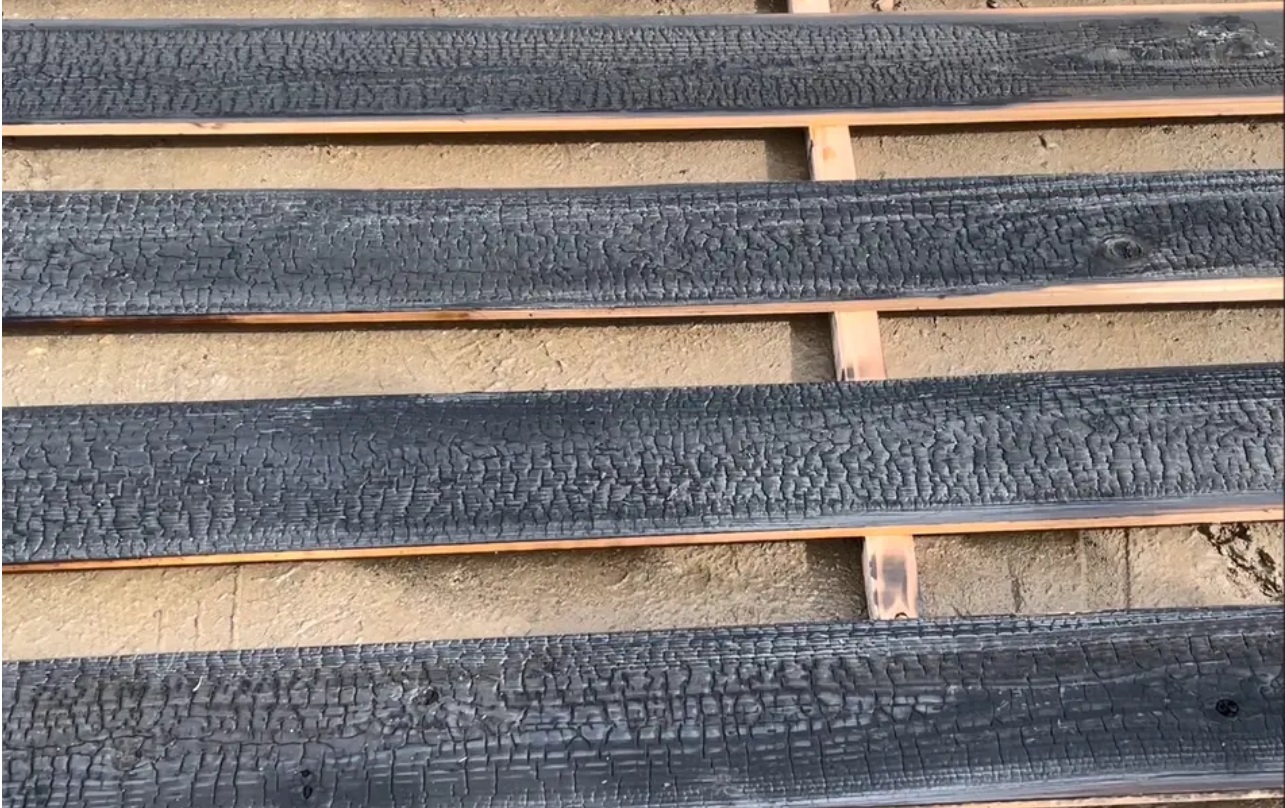

三杉:実は、私も以前は「UA値は小さければ小さいほど良い!」と考えていた時期がありました。性能を追求することで、理想的な省エネ住宅を作れると思っていたんです。でも実際に設計を進める中で、いくつかの壁にぶつかりました。たとえば、UA値を上げるためには、断熱材の厚みを増したり、断熱性の良いサッシを入れる必要があり、建築コストが大幅に上がってしまいます。

また、室内外の熱の出入りを少なくするために家の表面積(外皮といいます)を小さくする必要があります。四角い家が最も表面積が小さくなります。窓は外壁よりも断熱性が落ちるので窓は少なく、小さくした方がUA値上は良い数値になります。

しかし、窓は採光や通風等も考慮する必要があり、必ずしも小さくすると良いとは言えません。

デザインの自由度も制限されますし、結果として暮らしの快適性が犠牲になることもあります。

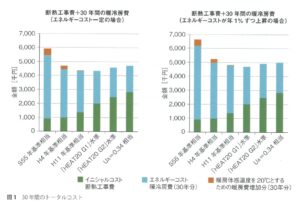

さらに、省エネ計算をしてみると「これだけコストをかけて断熱性能を高めたのに、ランニングコストの削減効果がそれほどでもない」というケースもあったんです。この経験を通して、「果たしてUA値だけを追い求めることが本当に正解なのか?」と考えるようになりました。

「HEAT20設計ガイドブック(建築技術)」より抜粋

断熱性が最も高い「UA=0.34相当」よりも「HEAT20 G2」水準の方が全体のコストが低いことがわかります。

とはいえ、断熱性能を高めることには大きなメリットがあります。快適性の向上はもちろんですが、経済性の観点からも有効です。冷暖房効率が良くなれば、光熱費を削減できますし、冬場の寒さや夏場の暑さを感じにくい環境は、住む人の健康にも良い影響を与えます。

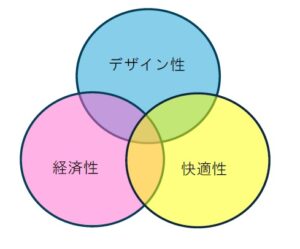

ただ、これらのメリットを最大化するには、断熱性能だけでなく、設計や施工の全体的なバランスが重要だと考えています。たとえば、優れた断熱性能を備えた住宅でも、間取りや採光の設計が不適切であれば、住み心地が損なわれる可能性があります。快適性、経済性、デザイン性のすべてを満たすことを目指した家づくりが求められているのだと思います。

快適な住環境を支えるのは断熱だけではない

――断熱性能以外にも、快適な住環境を実現するために重要な要素があるのでしょうか?

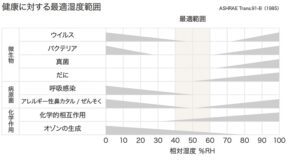

三杉:もちろんです。たとえば、室内の快適性は温度だけでなく湿度にも大きく左右されます。同じ室温でも湿度が高い方が暖かく、湿度が低いと寒く感じます。また、湿度が適切に管理されていなければ、結露やカビが発生し、住む人の健康に悪影響を及ぼすことがあります。そのため、断熱性能を向上させると同時に、適切な換気や空調設備の選定も重要です。

出典:ASHRAE(米国暖房冷凍空調学会)

――湿度管理にはどのような工夫が必要でしょうか?

三杉:湿度管理の基本は、除湿と加湿です。その上で、部屋ごとに温湿度を確認するためのツールを活用すると良いでしょう。私が特におすすめしているのが「スイッチボット温湿度計プラス」というアイテムです。温度と湿度の両方を正確に測定でき、スマホと連携してリアルタイムで確認することができます。

SwitchBot温湿度計管理セット https://www.switchbot.jp/products/set-meter

――具体的には、どのように役立つのでしょうか?

三杉:たとえば、リビングだけでなく、脱衣所や寝室の湿度も測定することで、家全体の快適性を管理できます。また、この温湿度計は一定の条件を満たすと通知を送る機能もあるので、湿度が高すぎる場合には除湿機を稼働させたり、逆に乾燥している場合には加湿器を使ったりと、適切な対処がしやすくなります。こうしたデバイスを活用することで、住む人のライフスタイルに合わせた快適な環境を作ることができます。

「住む人にとっての快適性」を追求する

――「快適性」という言葉は人それぞれに感じ方が違いますよね。設計段階で住む人の快適性をどのように考慮しているのでしょうか?

三杉:おっしゃる通り、快適性には個人差があります。たとえば、国の基準では室温が冬は20℃、夏は27℃とされていますが、正直に言うと私はこの基準が快適だとは感じません。冬場の20℃は私にとって少し寒すぎますし、夏の27℃は少し暑いと感じます。私自身は、冬は24℃くらい、夏は26℃くらいが心地よいと感じています。

――その温度設定は意外と細かいですね!

三杉:そうなんです。実は、こういった個人の感覚を掴むのが快適性を設計に反映するうえでとても重要なんです。自分の快適温度を知るために、私も日常的に温湿度計をチェックしています。リビングや寝室、脱衣所など、家の中でも環境が異なるので、それぞれの場所でどの程度の温度・湿度が快適なのかをデータとして把握するようにしています。

――そうした個人の感覚を住宅設計にどう活かせるのですか?

三杉:設計段階から施主様に温湿度計を使ってもらい、ご自身の感覚に基づいたデータを共有していただくことで施主様の好みに合わせたご提案ができます。たとえば、「寝室では少し暖かめが好き」「リビングは少しひんやりしているほうが良い」といった具体的な要望をいただければ、シミュレーションソフトを活用して、空調設備の選定、窓の配置などを最適化します。温度だけでなく、日照時間や風通しも考慮しますので、住まい手の生活スタイルや温度の好みに合わせた設計が可能です。

――快適性の追求が、住む人自身のデータや感覚に根差しているのは興味深いですね。

三杉:そうですね。結局のところ、「住む人が快適だと感じる家」を作ることが最も大切です。そのために、私たち設計士も一方的に提案するだけでなく、住む人と一緒に最適解を探すスタンスが重要だと思っています。家づくりはその人の暮らし方を形にするプロジェクトですからね。

設計士としての使命

三杉:設計士として大切にしているのは、住む人にとって「ちょうどいい」家を作ることです。一人ひとりのライフスタイルや価値観を大切にし、快適性と美しさ、機能性のバランスを保つこと。それが私たちの使命だと思っています。

住宅性能を競い合うだけでは、本当の意味での「暮らし」を豊かにすることはできません。家づくりのプロセスで、住む人の感覚や価値観を丁寧に聞き取り、一緒に理想の住まいを作り上げていく。それが設計士としての喜びでもあります。

まとめ

数値や性能にとらわれがちな現代の家づくり。しかし、三杉さんの言葉から感じられるのは、住む人の感覚や暮らしを中心に据えた家づくりの大切さです。快適性を「育てる」楽しさとともに、自分自身や家族の価値観に合った家づくりを追求してみてはいかがでしょうか。

設計 住む人と地球に優しい、温熱環境スペシャリスト

三杉 美由起

二級建築士の資格をもち、設計士として活躍。東日本大震災をきっかけに住宅の省エネ性を高める必要性に気付き、2012年にUA値0.35(当時Q値1.3)で自宅を新築。 自宅の快適性と省エネ性を体感し、高性能な家づくりの普及を自身の使命と感じ、温熱計算の扉を開く。