現場の美意識を言語化する。米田木材・工務部の「納まり」マイスターが見ている世界

- 会社の取り組み

- 社員紹介

▲写真左が山田さん

「家づくりって、プロにお任せすればいつの間にか完成しているもの――」

そんな印象を持っている方は多いかもしれません。けれども実際には、現場監督(=工務部)と職人さんが何度も打ち合わせを重ねながら、細かな技術や工夫を積み上げていく“地道な”作業の連続です。ときには昔の大工さんが培ってきた知恵を引き継ぎ、現代の技術と組み合わせることで、住む人が長く快適に過ごせる住まいをつくっています。

今回は、見えない部分まで丁寧に仕上げようとする姿勢が、日頃の仕事ぶりにもにじみ出ている工務部リーダー・山田さんにインタビュー。普段なかなか表に出ない“現場監督の哲学”や、“家づくりの裏側”について伺いました。

1.工務部って、実際どんな仕事をしてる?

【倉増】

まずは、山田さんの担当業務について教えてもらえますか? どんな現場をいくつくらい掛け持ちしているんでしょうか?

【山田】

こちらこそよろしくお願いします。今は新築とリフォームを同時進行で4件ほど動かしています。リフォームは築年数が経った建物をフルリノベーションする物件が2件です。

現場が進み始めるのは4月以降が多いのですが、それに向けて2月や3月のうちから下準備をしています。たとえば大工さんや基礎屋さんに指示するための「標準納まり集」を作ったり。工事が始まってから指示を出すのでは間に合わなくなると思うので、可能な限り事前に共有できるようにしているんです。

2.「そのズレ、現場じゃ直せない。」―家づくりの“先読み”調整術

【倉増】

「標準納まり集」を作るとおっしゃっていましたが、具体的にどんな内容なのでしょう? 素人からすると、家づくりの細部なんてあまり想像できなくて…。

【山田】

たとえば「床と壁の見切り(壁の端)をどれくらいの厚みの部材で、どういう角度で取り付けるか?」とか、壁と床の段差を極力薄く見せたい場合の工夫などですね。こういう小さな部分を、僕らは「納まり(おさまり)」と呼んでいます。家を美しく、かつ丈夫に仕上げるために欠かせない“合わせ方”なんですよ。

【森岡】

実際に拝見すると、図面がたくさんありましたよね。プレカットとか、基礎とか…難しそうな言葉が並んでいてびっくりしました。

【山田】

「プレカット」というのは、柱や梁(はり)などの木材をあらかじめ工場で加工する技術のこと。昔は大工さんが現場で墨をつけて全部刻んでいましたが、今は機械で精密に加工してもらえるんです。ある意味では、工場であらかじめ形を整えて送られてくる“木のパーツ”を、現場で組み立てていく作業なので、プラモデルに近い感覚とも言えるかもしれません。ただし事前に細かい指示を出さないと、「ここに柱が必要」「ここの桁はダクト(空気の通り道)を通すために小さくする必要がある」などがきちんと伝わらない。事前に気付かないと現場が納まらないことが出てくるので、僕たち工務部がしっかりチェックしています。

【倉増】

なるほど。じゃあ「基礎」まわりの細かい調整も工務部がやるんですね?

【山田】

そうです。「基礎」は建物を支える大事な部分です。素材がコンクリートなので間違った場合あとが大変です。わずかな違いがあると建物全体に影響が出ます。たとえば勝手口のサッシ周辺をどう処理するかとか、玄関ドアの下部分があたらないように基礎をどれだけ“へこませる”か――こういう設定を事前に決めておかないと、後になってコンクリートを削ったり(これを「はつる」といいます)手直ししなきゃいけなくなるんですよ。

3.「細く・薄く・主張しすぎない」が美しさを生む?

【倉増】

山田さんはしきりに「余計なものを目立たせない美しさ」を大切にしているように感じます。あえて言葉にするとどういうことなんでしょう?

【山田】

現場ではよく「シュッとしてる」とか「細く・薄く・主張しすぎない」といったフレーズを使うんですけど(笑)、要するに空間をパッと見たときに雑味が少ない状態を目指しているんです。たとえば玄関のタイル床と壁の見切りに金属のアングルを取り付けるとしても、できるだけ厚みを薄くして“出っ張り感”を抑える。余計なラインが目立たないと、空間全体がすっきり見えますよね。

【森岡】

そういう部分って、言われてみないと気づかないような気がします。

【山田】

そうなんですよ。実際には大工さんの手間や細かい加工が増えますし、価格にも影響します。でも「あまり目立たないけど、実はしっかり工夫されている」というのが、僕は大事だと思っています。昔の職人さんも、塗り壁仕上げの柱にちりじゃくり(建築において、塗り壁と接する額縁・回り縁・畳寄せ・柱などに、乾燥によってできるすき間を防ぐために設ける溝のこと。)をして隙間がわかりづらくなる工夫・気配りをしたり、似たような知恵をたくさん使っていました。

4.古くからの知恵×現代の技術――妥協しない姿勢

【倉増】

昔の大工技術の話が出ましたが、リフォームや古い家の改修工事で学んだことは新築にも生きるんでしょうか?

【山田】

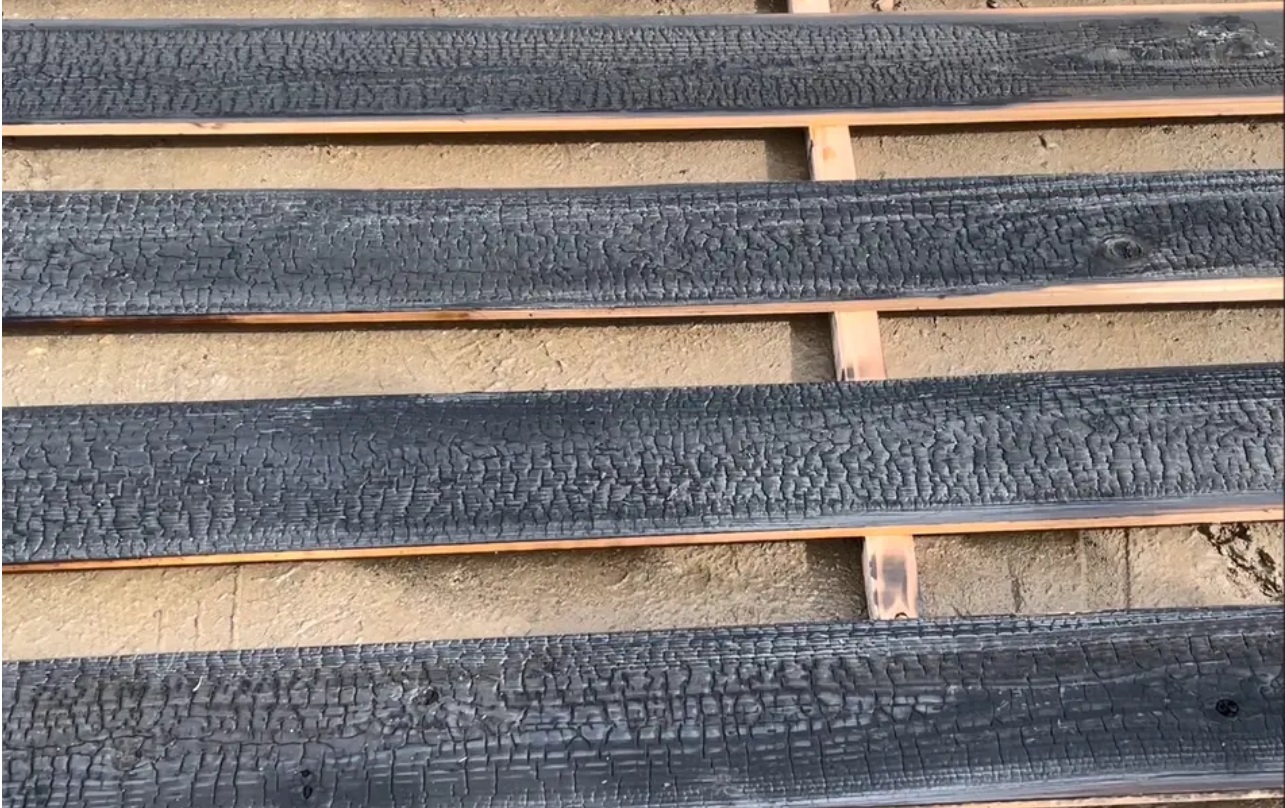

めちゃくちゃ生きますね。私が前職でリフォーム関係の仕事をしていたとき、築何十年という家を解体すると、昔ながらの細工がたくさん出てきて「なるほど」と感心することが多かったんです。さらに今の技術で「プレカット」などを組み合わせると、昔の知恵を活かしながらより強く、美しい家ができると思っています。

5.新入社員に受け継ぎたい「図面だけでは伝わらない」知識

【倉増】

とはいえ、現代では金属の補強部材や専用金物で強度を出すのが当たり前ですよね。山田さんとしては、どう考えていますか?

【山田】

もちろん、金物の技術が発展したことで耐震性や安全性が高まったのは事実です。でも「木と木を丁寧に組み合わせる」「余計な隙間をつくらない」といった昔のやり方には大事な意味があるし、職人さんの工夫もたくさん詰まっています。だから「金物があるから大丈夫」で済ませず、できるところは昔ながらの工法も交えたいですね。

【森岡】

さきほど「納まり集を作っている」っておっしゃってましたが、それって単なるマニュアルというより、新人さんが現場で戸惑わないようにするための教育ツールでもあるんですよね?

【山田】

はい。口頭だけで伝えると分かりにくいので、写真や図面をまとめた「納まりミーティング」を定期的にしています。家の図面だけ見ても、細かい部分の加工方法までは分からないでしょう? だから最初に“標準仕様”を共有して、そこから現場ごとの特殊な条件が出てきたら、その都度引き出しを増やしていくイメージです。

6.レベル100を目指して。最後のカギは“人とのコミュニケーション”

【倉増】

最後に、山田さんが“究極の工務リーダー(レベル100)”になるには、何が一番大切だと思いますか?

【山田】

自分個人の技術や知識は、勉強すれば磨けます。でも現場は1人で完結できない。基礎屋さん、大工さん、設備屋さん……いろんな職人さんや同僚が協力してくれて初めて成立するんです。そのためには「どう伝えるか」「どう信頼し合うか」が欠かせません。コミュニケーションがしっかりとれていれば、お互い気づいたことを教え合って、より良い方法が見つかることも多いんです。

【森岡】

なるほど。そこは単なる“技術力”ではなく“人間力”が試される部分ですね。

【山田】

本当にそう。僕自身、経験を積むたびに「まだまだ学ぶことがあるなあ」と思いますし、大工さんから「こんなふうに納めたらいいよ」と教わることもある。引き出しをどんどん増やして、工務部全体としてのレベルもアップさせたいですね。

山田さんの言葉からは、見た目には分からないような細かい“納まり”の積み重ねこそが、住まいの心地よさや美しさを支えている――という想いが強く伝わってきました。昔の大工の知恵をリスペクトしながら、最新技術も柔軟に取り入れる。その“いいとこ取り”こそが、米田木材らしい家づくりの魅力です。

ただし、それを形にするには「人と人とのコミュニケーション」が鍵となる、と山田さんは言います。長い年月を経てもバランスが崩れない強さと、住まう人が自然と「ここ、いい感じだな…」と感じる美しさ。その両方を守り続けるために、工務部が泥臭いほど地道に培ってきた技術とノウハウは、まさに“魔法ではなく、人の手で作り込む職人技”でした。

私たちが何気なく毎日を過ごす住まいの裏側には、こうした挑戦と工夫がいまも着実に息づいています。もしこの記事を読んで「なるほど、家づくりって意外と奥が深いんだな」と思ったら、ぜひモデルハウスや現場見学会を訪れてみてください。山田さんたちが“実は見えないところ”にどんなこだわりを込めているのか、もっと“面白く”感じられるはずです。

YG TIMES編集員

倉増 京平

2002年、電通グループ企業(現社名 電通デジタル)に入社。顧客企業のデジタル領域におけるマーケティングサポートを長く手掛ける。新たなビジネスモデルの創出と事業展開に注力し、コンテンツマーケティングの分野で深い知見と経験を積む。 コロナ以降、地方企業のマーケティング支援を数多く手掛け、デジタル・トランスフォーメーションを促進する役割を果たす。2023年から米田木材に参画。ドリームマネージャーとして、社員一人ひとりの胸の内にある価値観や顧客の声に耳を傾け、企業の本質的な魅力を言語化。長く愛されるブランドづくりに取り組んでいる。