夢を語れる会社で働く、という選択。──東京の広告会社から、富山の工務店へ。僕が“ドリームマネージャー”になった理由

心が動いた出会い──僕が富山の工務店に惹かれた理由

東京で広告会社に勤めていた頃、僕はいわゆる「花形」と言われるような現場にいた。大手クライアント、巨大な予算、社会的影響力のあるキャンペーン。若い頃は「最先端の仕事をしている」という高揚感に包まれていたし、誇らしさもあった。

でもある時から、それがただの“歯車の一部”のように思えてきた。クライアントからの無茶振りに応えるため、夜中まで対策を練り、会議を重ねる日々。チームの誰かが、少しずつ疲弊していく。体調を崩す人。声を出せなくなる人。職場を離れる人。「このままでいいのか」と思いながら、机に向かっていた。

そんなある時、僕は上司にこう言われた。「君はそんなことを考える必要はない。与えられた売上目標を達成することだけを考えろ。」ビジネスとして社会課題に取り組むべきだと提案したときだった。“自分は数字をこなすだけのパーツなのか”──あのとき感じた悲しさは、今でも覚えている。

やがて僕は、もっと小さな規模でも、自分でハンドルを握り、全体を見渡しながら動かせる仕事を求めるようになった。

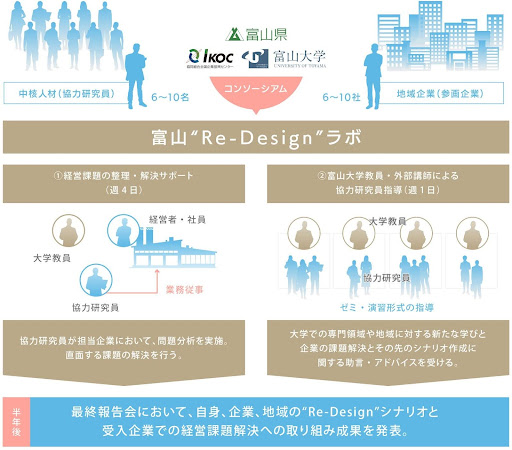

その後、会社を立ち上げ、自分の軸で仕事を進めていた時期に、Facebookで【富山“Re-Design”ラボ】というプロジェクトを見つけた。

「地域に身を置き、企業とともに新しい未来をつくる研究員を募集」。すぐに申し込んだ。地方企業との仕事はしてきたけれど、リモートばかりだった。ちゃんと“現地にいる”経験をしたいと思った。

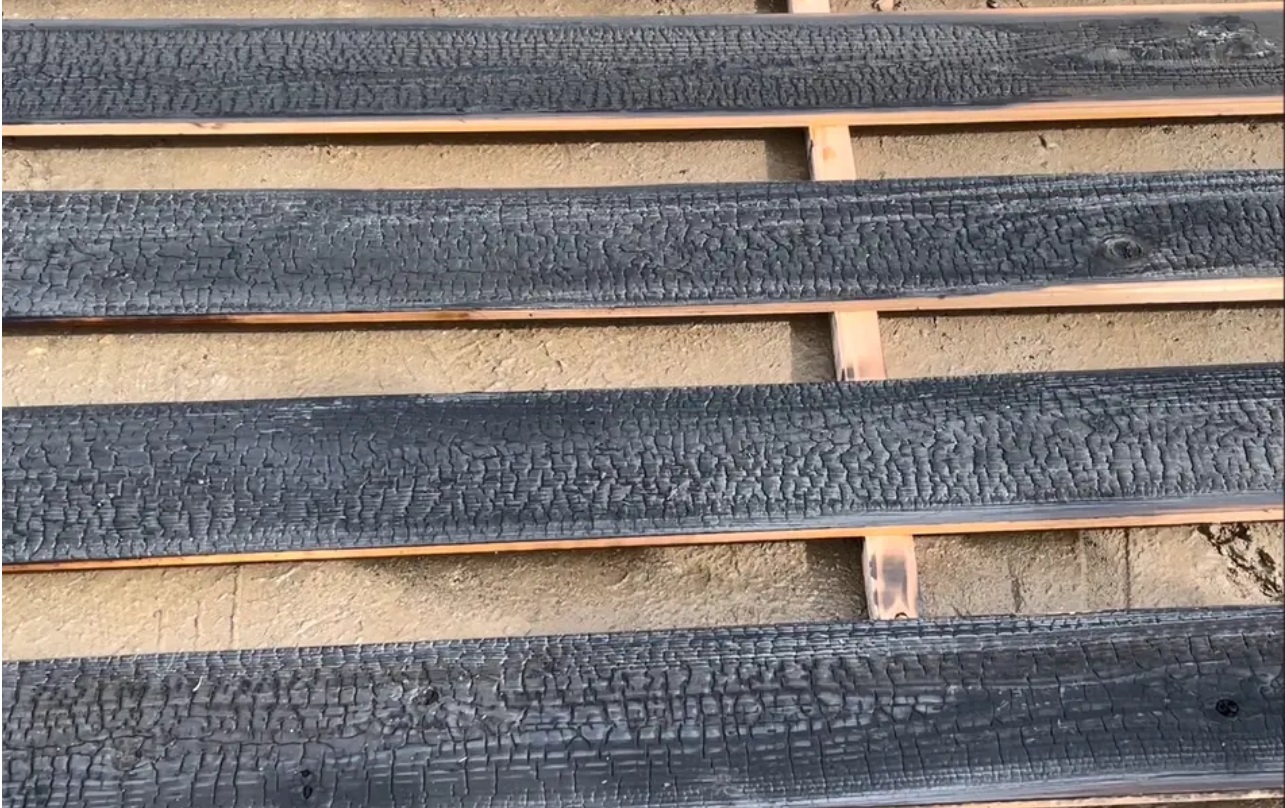

そこで紹介されたのが、米田木材という会社だった。名前だけを聞いたときは、正直あまり印象に残らなかった。「地場の木材屋さんかな」と。でも、ウェブサイトを見た瞬間、その印象は一変した。空間デザイン、言葉の選び方、ブランドの世界観──すごく丁寧で美しかった。さらに、ネット上で見つけた米田社長の言葉が、僕の心に刺さった。

「自社で働く社員ひとりひとりの強みや弱み(=個性)を活かすために、経営者として何ができるのか?」を日々考えるようになった。

これこそ、僕がずっとやりたかったことだ──そう直感した。この会社なら、あの“夢を応援する仕事”ができるかもしれない。

表向きはマーケティング支援。でも裏のテーマは「夢の伴走者」

米田木材の社長が当初掲げていたテーマは、「新規集客力の強化」と「顧客アンバサダー化」。その実現に向けたマーケティング支援というかたちで、僕の関与がはじまった。たしかに、どれも僕の専門領域だ。

でも、僕の中にはもうひとつの“裏テーマ”があった。それが、「ドリームマネージャーになりたい」という想いだった。

仕事が楽しくなる瞬間って、単に数字が伸びたときじゃない。誰かが、「これ、やってみたいんですよね」と語ったとき。目を輝かせながら、自分の夢に手を伸ばそうとするとき。僕はそれを応援したい。

米田木材には、その土壌があると感じた。「夢を語ってもいい」と思える空気が、すでにあった。

ドリームマネージャーって何?

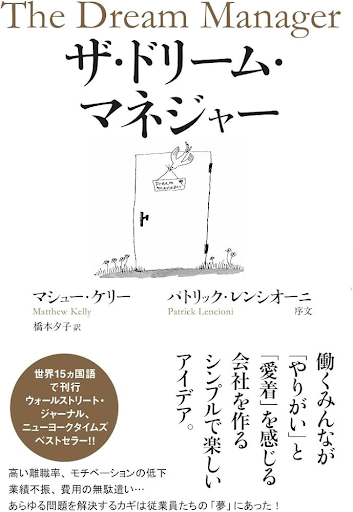

この役割の名前は、『ドリームマネージャー』という一冊の本に由来する。その名も『The Dream Manager(邦題:夢をかなえる会社)』。

舞台はアメリカのある清掃会社。社員の離職率はなんと年間400%──つまり、採用してもすぐ辞めてしまい、常に人手不足に悩まされていた。

経営者たちは、「給料を上げれば辞めないのか?」「マネジメント研修が必要か?」といろんな手を打つも、うまくいかない。

転機になったのは、社員に“本音”を尋ねたときだった。「あなたの夢は何ですか?」と。すると──「いつかマイホームが欲しい」「子どもを大学に行かせたい」「免許を取りたい」。どれも、仕事のKPIには出てこないけれど、その人の人生を前に進めるためには欠かせないことばかりだった。

経営陣はそこに活路を見出す。夢を応援する“ドリームマネージャー”という職種をつくり、社員一人ひとりの夢の実現を会社が伴走するという制度を始めた。社員は“100個の夢リスト”を書き出し、それをもとに面談しながら、どの夢から叶えるかを一緒に考える。

結果、何が起きたか?驚くべきことに、離職率はみるみる下がり、社内の雰囲気が変わり、生産性も向上。人は「働くから夢が叶う」のではなく、「夢があるから働く」という逆転の構造が見えてきたのだ。

この物語は実話に基づいており、企業の経営や人材育成に関わる人々にとって、「夢=エンゲージメントの源泉」という新しい視座を与えてくれる。

もちろん、ドリームマネージャーという肩書きがある会社はまだ少ない。でもその役割──誰かの夢に耳を傾け、それを支援する存在──は、きっとどんな組織にも必要だ。

僕はその本を読んだとき、「これこそ、自分がやりたかった仕事だ」と思った。マーケティングでも、コンテンツ制作でもなく、人の夢に寄り添うこと。それは、肩書きではなく“あり方”だと思っている。

米田木材で“夢の対話”をはじめてみた

社内で、ちょっとずつ「夢の聞き取り」を始めた。いきなり「あなたの夢は?」と聞くのは難しい。だから最初は、雑談から。「最近ハマってることありますか?」「週末はどんな風に過ごしてますか?」

すると、いろんな“やりたいこと”がぽろぽろ出てくる。「地域の子ども向けイベントをやってみたい」「趣味のロードバイクを通じて、人とつながりたい」「自分が兼業でやっている田んぼや畑を、オーナーさんにも開放して農業体験を提供したい」

それって、全部、夢なんだと思う。壮大じゃなくていい。“生活の中で大事にしている何か”を、少しずつ形にしていくこと。会社がそれを「応援していい」と思っているだけで、人は強くなれる。

社員の夢が、新しい事業になるかもしれない

夢を拾い上げると、そこにはビジネスの種が眠っていることがある。たとえば、DIYが好きな社員の「ワークショップやってみたい」という声。それを単なる趣味で終わらせず、お客さんとの接点づくりとして活かせるかもしれない。ロードバイクが好きな人がいれば、サイクリスト向けの空間提案もできるかもしれない。

新規事業って、マーケットリサーチから始めなくてもいい。社員の“やりたい”という気持ちを起点にしても、きっといい。その方が、想いのあるサービスが生まれる気がする。

お客さんの夢を支える家づくりへ

ドリームマネージャー的な姿勢は、社員だけでなく、お客さんにも応用できると思っている。家は、“物理的な箱”じゃない。これからの暮らし、その人の人生のステージを支える“器”だ。

だったら、もっと聞いてみたい。「これから、どんなふうに暮らしていきたいですか?」「お子さんが大きくなったら、どんな空間で過ごしてほしいですか?」「老後は、どんなふうに日々を味わっていたいですか?」

お客さん自身が、まだ言語化していない“夢の輪郭”をそっと照らすのが、家づくりの仕事でもあると思う。

夢を語れる場所があるだけで、人は強くなれる

夢って、語るだけでも価値があると思う。誰かに話して、笑われないこと。「いいね、それ」と言ってもらえること。それだけで、前に進めることがある。

僕の夢は、「夢を応援する人」を増やすこと。そして、「夢を語ってもいい場所」をつくること。米田木材は、その器としての可能性を、確かに持っている。

社員の夢が、会社の未来になる。お客さんの夢が、暮らしの提案になる。そんな“ドリームドリブン”な会社って、ちょっと面白いと思いませんか?

タグ

YG TIMES編集員

倉増 京平

2002年、電通グループ企業(現社名 電通デジタル)に入社。顧客企業のデジタル領域におけるマーケティングサポートを長く手掛ける。新たなビジネスモデルの創出と事業展開に注力し、コンテンツマーケティングの分野で深い知見と経験を積む。 コロナ以降、地方企業のマーケティング支援を数多く手掛け、デジタル・トランスフォーメーションを促進する役割を果たす。2023年から米田木材に参画。ドリームマネージャーとして、社員一人ひとりの胸の内にある価値観や顧客の声に耳を傾け、企業の本質的な魅力を言語化。長く愛されるブランドづくりに取り組んでいる。